Devenir chercheur en biologie représente un parcours exigeant mais passionnant pour ceux qui souhaitent explorer les mystères du vivant et contribuer aux avancées scientifiques. Cette profession, à la frontière entre curiosité intellectuelle et rigueur méthodologique, offre l'opportunité de participer activement au progrès des connaissances dans des domaines aussi variés que la génétique, la biologie moléculaire ou l'écologie. Ce guide vous présente les étapes essentielles, les compétences requises et les perspectives professionnelles pour réussir dans ce domaine fascinant.

Le parcours académique pour devenir chercheur en biologie

Les études universitaires fondamentales en sciences de la vie

Le chemin vers une carrière de chercheur en biologie commence généralement par un baccalauréat scientifique qui établit les bases solides en mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie. Cette première étape est suivie par une licence en biologie ou en sciences de la vie, durant laquelle les étudiants acquièrent des connaissances fondamentales sur le fonctionnement des organismes vivants, les processus cellulaires et les mécanismes moléculaires. Ces trois années permettent également de découvrir les différentes branches de la biologie comme la génétique, la microbiologie ou la biologie cellulaire, facilitant ainsi le choix de spécialisation future.

Après la licence vient le master, une étape cruciale dans le parcours du futur chercheur. Le master recherche, qui s'étend sur deux années, permet de se spécialiser dans un domaine précis comme la biologie moléculaire, la biotechnologie, la génomique ou encore l'écologie. Durant cette période, les étudiants s'initient véritablement à la démarche scientifique, réalisent leurs premiers travaux de recherche encadrés et développent une autonomie intellectuelle essentielle pour la suite de leur carrière.

L'importance du doctorat et des spécialisations

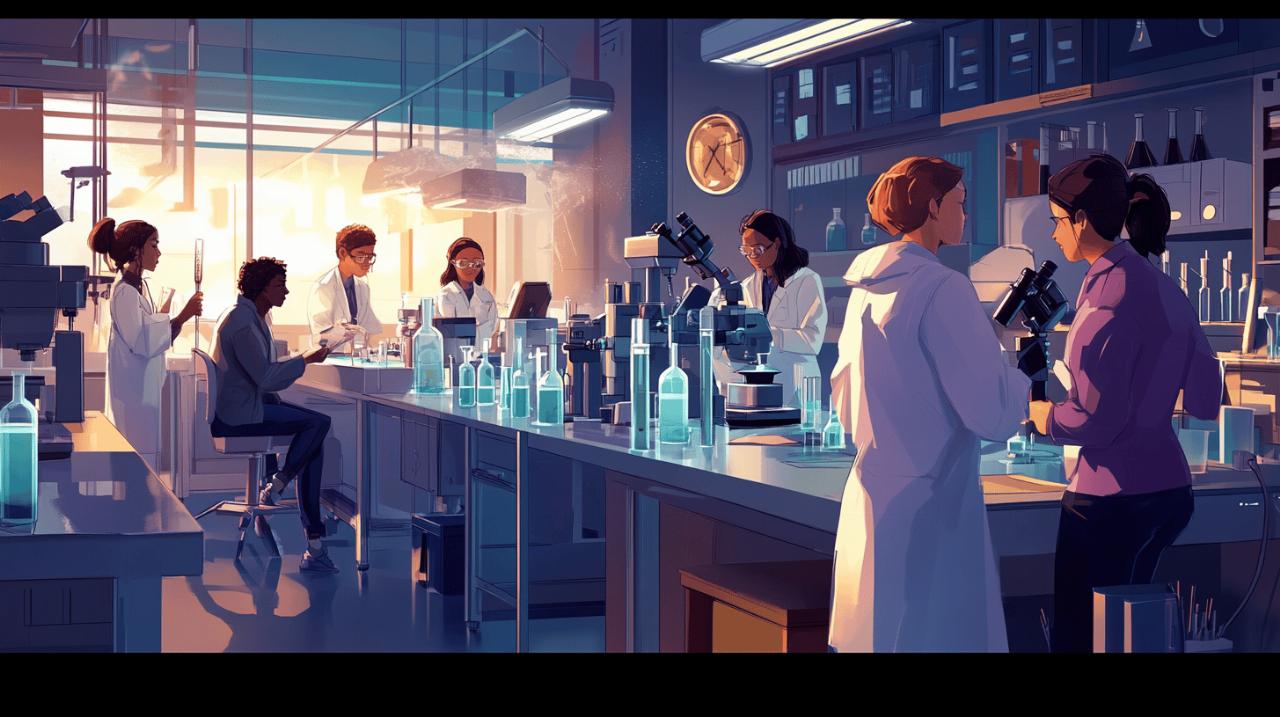

Le doctorat représente la clé de voûte de la formation d'un chercheur en biologie. Cette formation de trois ans minimum constitue une immersion totale dans le monde de la recherche scientifique. Le doctorant mène un projet original sous la direction d'un chercheur expérimenté, généralement au sein d'un laboratoire rattaché à une université ou à un organisme comme le CNRS ou l'INSERM. Durant cette période, il apprend à formuler des hypothèses scientifiques pertinentes, à concevoir des protocoles expérimentaux rigoureux, à analyser des données complexes et à communiquer ses résultats à la communauté scientifique.

La soutenance de thèse marque l'aboutissement de ce parcours académique, mais elle ne représente souvent que le début de la carrière scientifique. Beaucoup de jeunes docteurs poursuivent leur formation par un ou plusieurs post-doctorats, généralement à l'étranger, pour enrichir leur expertise, développer leur réseau international et renforcer leur dossier scientifique avant de candidater à des postes permanents. Ces expériences post-doctorales sont particulièrement valorisées car elles témoignent de la capacité du chercheur à s'adapter à différents environnements de recherche et à collaborer avec des équipes internationales.

Les compétences nécessaires pour réussir dans la recherche biologique

Maîtrise des techniques de laboratoire et des outils d'analyse

Un chercheur en biologie doit maîtriser un large éventail de techniques expérimentales spécifiques à son domaine. Ces compétences techniques incluent souvent la culture cellulaire, les méthodes d'analyse génétique, les techniques de microscopie avancée ou encore les approches de biologie moléculaire. La capacité à manipuler avec précision et rigueur est fondamentale, car la qualité des résultats scientifiques dépend directement de la fiabilité des expérimentations réalisées. Le chercheur doit également savoir adapter et optimiser les protocoles existants ou développer de nouvelles méthodologies pour répondre à des questions scientifiques inédites.

Au-delà des techniques de laboratoire traditionnelles, la recherche biologique moderne exige une maîtrise croissante des outils informatiques et statistiques. La bioinformatique est devenue incontournable pour analyser les masses de données générées par les approches à haut débit comme le séquençage génomique. Le chercheur doit donc développer des compétences en analyse de données, en programmation et en modélisation pour extraire des informations pertinentes de ses résultats expérimentaux. Cette double expertise, à la fois pratique et analytique, constitue un atout majeur dans un domaine scientifique en constante évolution technologique.

Développement de l'esprit critique et des aptitudes rédactionnelles

La recherche scientifique repose sur une démarche intellectuelle rigoureuse qui nécessite un esprit critique aiguisé. Le chercheur doit être capable de questionner les connaissances établies, d'évaluer la pertinence des méthodologies employées et d'interpréter les résultats avec discernement. Cette capacité à remettre en question ses propres hypothèses et à considérer des explications alternatives est essentielle pour faire progresser la connaissance scientifique de manière solide et fiable.

La communication constitue un autre pilier fondamental du métier de chercheur. La rédaction d'articles scientifiques pour des revues spécialisées représente le principal moyen de diffusion des résultats de recherche. Le chercheur doit donc développer d'excellentes aptitudes rédactionnelles pour présenter ses travaux de manière claire, précise et convaincante. La maîtrise de l'anglais est également indispensable, cette langue étant devenue le véhicule privilégié de la communication scientifique internationale. Au-delà de la communication écrite, le chercheur doit aussi être à l'aise pour présenter oralement ses travaux lors de conférences ou de séminaires, et pour vulgariser ses recherches auprès d'un public non spécialisé.

Les expériences professionnelles valorisées dans le domaine

Stages et collaborations avec des laboratoires reconnus

Les stages en laboratoire constituent des expériences précieuses pour se familiariser avec l'environnement de la recherche et acquérir des compétences pratiques. Dès la licence, les étudiants sont encouragés à rechercher des opportunités de stages, même courts, pour découvrir le quotidien d'un chercheur et confirmer leur intérêt pour ce domaine. En master, les stages deviennent plus longs et plus spécialisés, permettant aux étudiants de s'impliquer véritablement dans des projets de recherche et de développer leur autonomie scientifique.

Les stages en laboratoire constituent des expériences précieuses pour se familiariser avec l'environnement de la recherche et acquérir des compétences pratiques. Dès la licence, les étudiants sont encouragés à rechercher des opportunités de stages, même courts, pour découvrir le quotidien d'un chercheur et confirmer leur intérêt pour ce domaine. En master, les stages deviennent plus longs et plus spécialisés, permettant aux étudiants de s'impliquer véritablement dans des projets de recherche et de développer leur autonomie scientifique.

La qualité des laboratoires d'accueil joue un rôle déterminant dans la valeur des expériences acquises et dans les perspectives de carrière. Les laboratoires reconnus pour leur excellence scientifique offrent non seulement un environnement intellectuel stimulant mais aussi la possibilité de se familiariser avec des équipements de pointe et des méthodologies innovantes. Ces expériences permettent également de commencer à construire un réseau professionnel, élément crucial pour la suite de la carrière. Les recommandations de chercheurs établis peuvent en effet faciliter l'accès à des formations doctorales compétitives ou à des collaborations futures.

Participation à des projets de recherche internationaux

La science moderne est fondamentalement collaborative et internationale. La participation à des projets impliquant plusieurs équipes, souvent de différents pays, représente une expérience formatrice particulièrement valorisée. Ces collaborations permettent de confronter différentes approches méthodologiques, d'accéder à des ressources complémentaires et de bénéficier d'expertises diverses pour aborder des questions scientifiques complexes.

Les séjours de recherche à l'étranger, que ce soit durant le doctorat ou en post-doctorat, constituent des atouts majeurs dans un parcours de chercheur. Ils témoignent de la capacité à s'adapter à différents environnements culturels et scientifiques, à communiquer efficacement dans un contexte international et à tisser des liens durables avec la communauté scientifique mondiale. Ces expériences internationales sont particulièrement appréciées par les comités de recrutement, tant dans le secteur public que privé, car elles sont souvent associées à une plus grande ouverture d'esprit et à une meilleure capacité d'innovation.

Les débouchés et opportunités de carrière en recherche biologique

Postes en instituts publics et universités

La recherche publique offre de nombreuses opportunités pour les chercheurs en biologie, principalement au sein des universités et des grands organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRAE. Ces postes permanents permettent de développer des projets de recherche sur le long terme, avec une grande liberté intellectuelle. Toutefois, la compétition est intense, avec un taux de réussite aux concours d'environ 5% en France en 2023, reflétant la forte sélectivité de ces carrières.

La rémunération en début de carrière dans le secteur public se situe autour de 2200 euros bruts mensuels, un niveau modeste au regard du niveau de qualification requis. Cependant, ces postes offrent d'autres avantages significatifs comme la sécurité de l'emploi, la liberté académique et un environnement de travail intellectuellement stimulant. L'évolution de carrière peut mener à des postes de directeur de recherche ou de professeur d'université, avec des responsabilités accrues dans la direction d'équipes et la définition des orientations scientifiques.

Alternatives dans le secteur privé et l'industrie pharmaceutique

Le secteur privé constitue une alternative de plus en plus attractive pour les chercheurs en biologie. L'industrie pharmaceutique, les entreprises de biotechnologie ou les start-ups innovantes recrutent activement des docteurs pour leurs départements de recherche et développement. Ces postes offrent généralement des rémunérations plus élevées que dans le secteur public, pouvant atteindre 5000 euros bruts mensuels en début de carrière et jusqu'à 10000 euros pour des postes à responsabilité.

Au-delà des aspects financiers, le secteur privé présente d'autres avantages comme l'accès à des équipements de pointe, des processus de décision souvent plus rapides et la satisfaction de voir ses recherches potentiellement transformées en applications concrètes. Les domaines en plein essor comme la biologie synthétique, la génomique ou les biotechnologies médicales offrent des perspectives particulièrement prometteuses. Certains chercheurs choisissent également la voie entrepreneuriale en créant leur propre start-up pour valoriser leurs découvertes, une option qui combine défis scientifiques et opportunités économiques.